1. ¿Qué es la pulga de mar? ¿Dónde habita?

La pulga de mar es un crustáceo anfípodo cuya clasificación taxonómica es:

- Reino: Animalia

- Phylo: Arthropoda

- Subphylum: Crustacea

- Class: Malacostraca

- Order: Amphipoda

- Suborder: Gammaridea

- Family: Talitridae

- Genus: Talitrus

- Species: Talitrus saltator

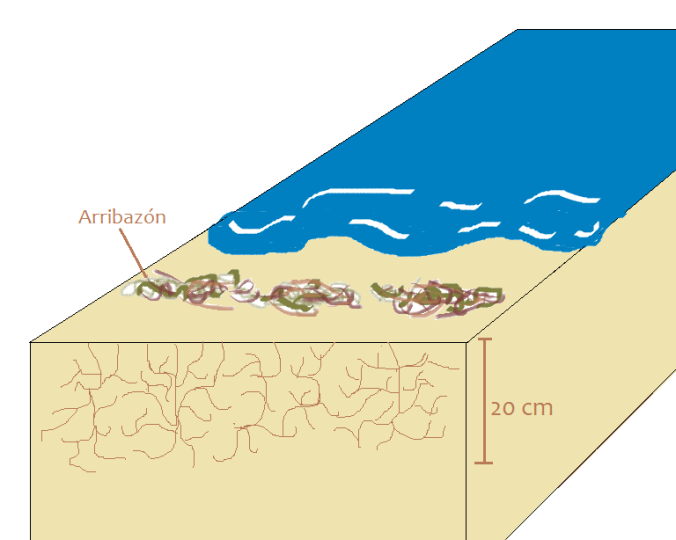

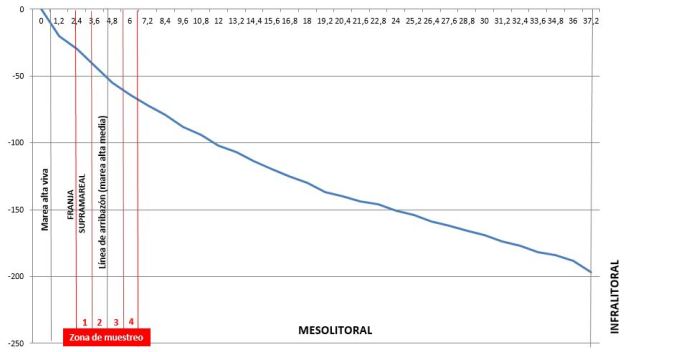

Vive enterrada en la arena en galerías que ella misma cava en la zona intermareal y supralitoral de las playas, donde la marea deposita las algas de arribazón. Estos animales cuentan con un ritmo circadiano nocturno de la actividad motora, es decir, que su actividad es principalmente nocturna. Además, la variación de dicho ritmo se ve alterado por las condiciones ambientales (“La estacionalidad del ritmo de actividad endógena en el Talitrus saltator (Montagu) de una playa de arena en el noreste de Túnez”, M. Lastra 2006). Debido a esto, a medida que amanece se van enterrando hasta los 20/30 cm de profundidad.

Su alimentación se basa en el detritus de animales, vegetales y algas que encuentra mientras escarba y limpia los granos de arena.

2. Justificación del proyecto

Al igual que en Vigo, la limpieza de las playas de la ría de Aldán se realiza mediante limpia playas, unas máquinas dotada de púas que se clavan hasta los primeros 15 cm de arena y mediante rotación impulsa dicha arena hacia un sistema de cribas que dejará pasar los sólidos de determinado diámetro, enviando el resto de materiales al cajón de residuos. Cabe destacar que, de esta forma, todo el aporte de nutrientes que hacen las algas de arribazón al ecosistema se ve eliminado. De esta manera, la población de pulgas se reduce, tanto por esto como por la eliminación de individuos de la playa mediante dicha máquina.

Los arribazones de algas son uno de los principales aportes orgánicos que periódicamente se depositan sobre la superficie de las playas. Se han cuantificado enormes cantidades de algas depositadas en el intermareal de múltiples regiones costeras. Sin embargo, a pesar de las significativas implicaciones ecológicas y biogeoquímicas de estos aportes orgánicos a las playas, los procesos, las características y los vectores implicados en su deposición así como su efecto en la estructura de las comunidades y del funcionamiento del ecosistema se desconocen en gran medida. (“Ecología de los arribazones de macroalgas en playas expuestas”, F. Barreiro 2013) Se hace así destacable la función del Talitrus saltator en el ecosistema ya que actúa como descomponedor y organismo que influye en el funcionamiento de las playas. Por lo tanto, si dicha especie faltara, nos hallaríamos frente a un ecosistema con dificultades para la autorregulación. Es por esto que decidimos realizar un informe acerca de dicha especie castigada por la mecanización de la sociedad y de los procesos de limpieza de la playa.

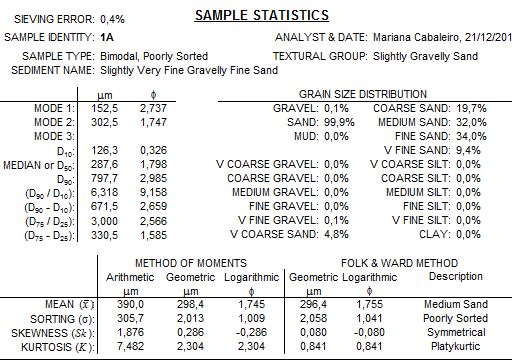

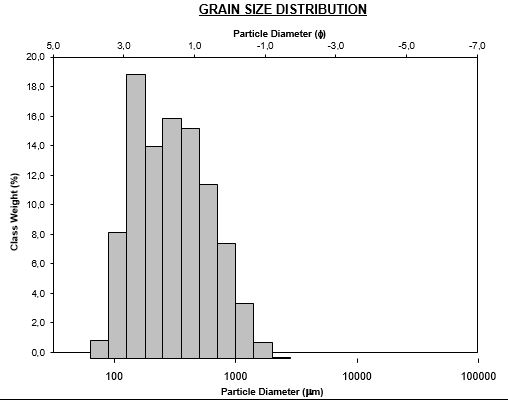

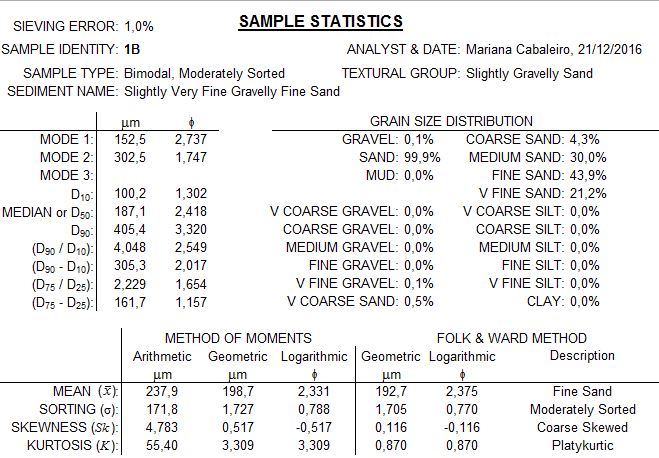

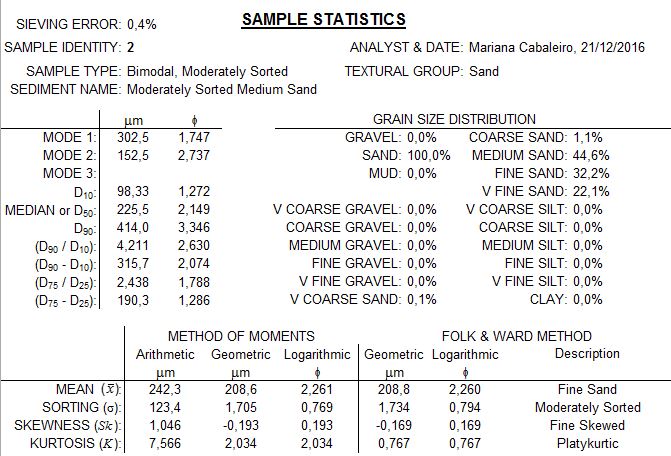

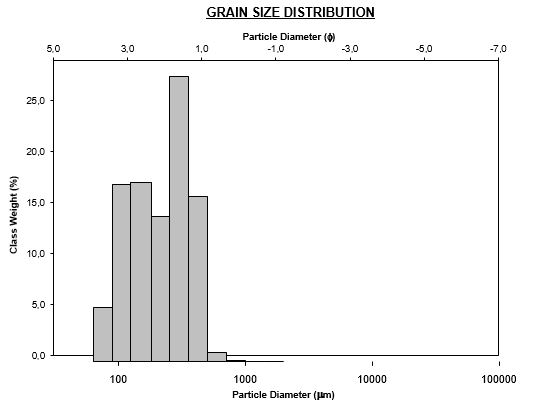

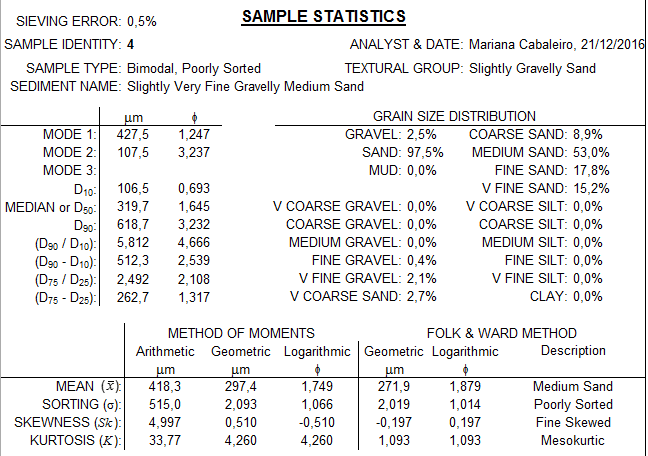

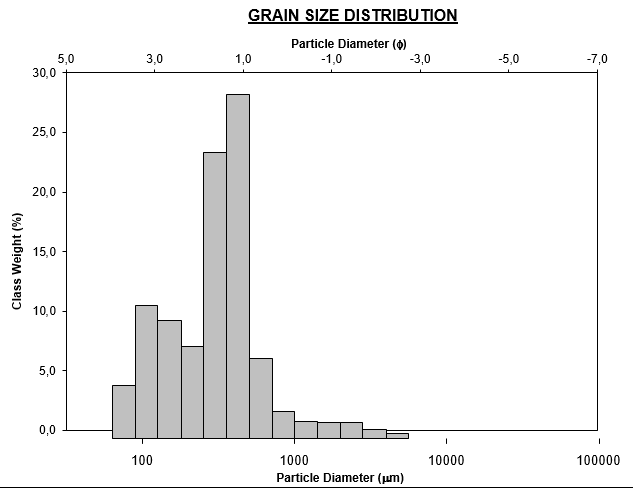

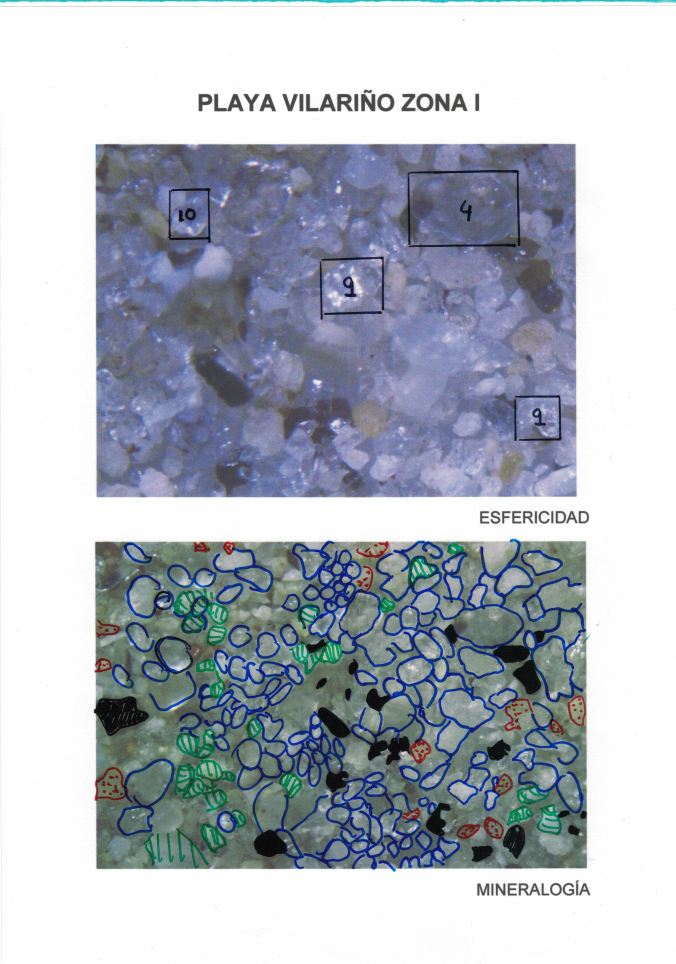

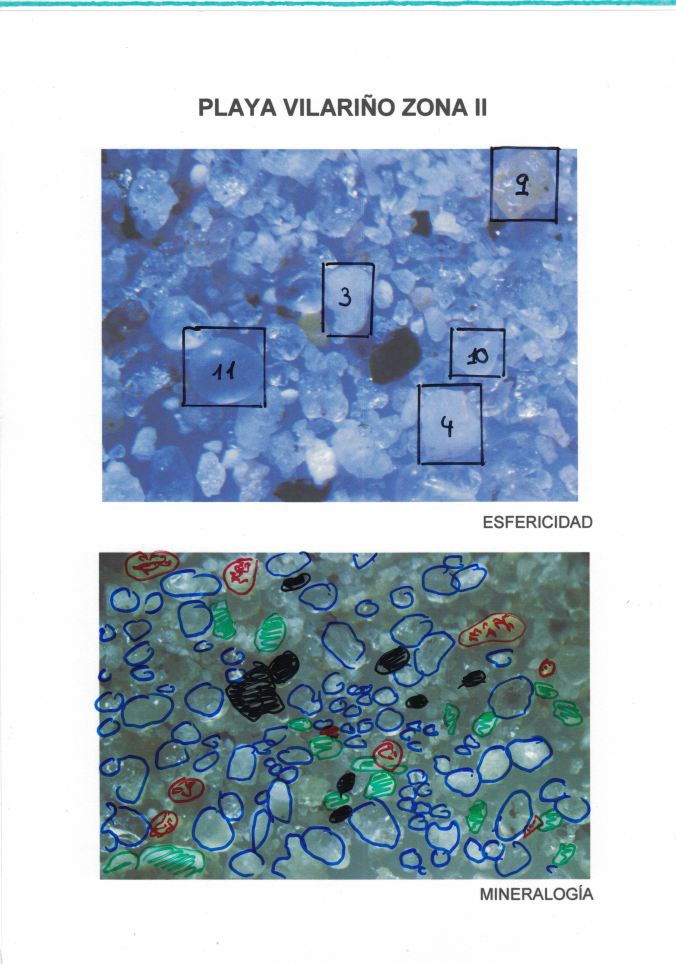

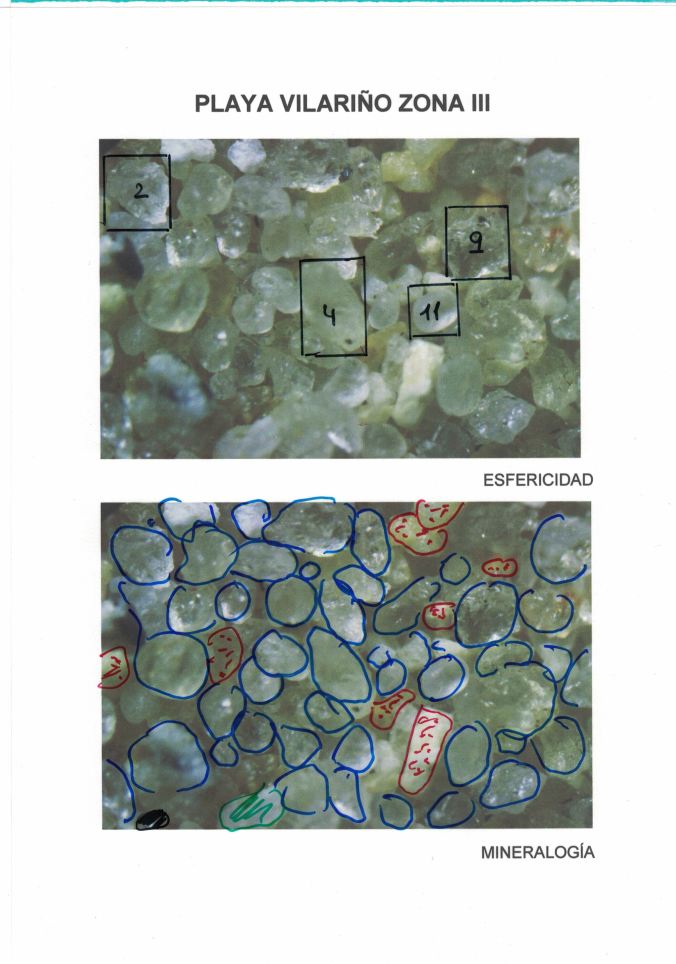

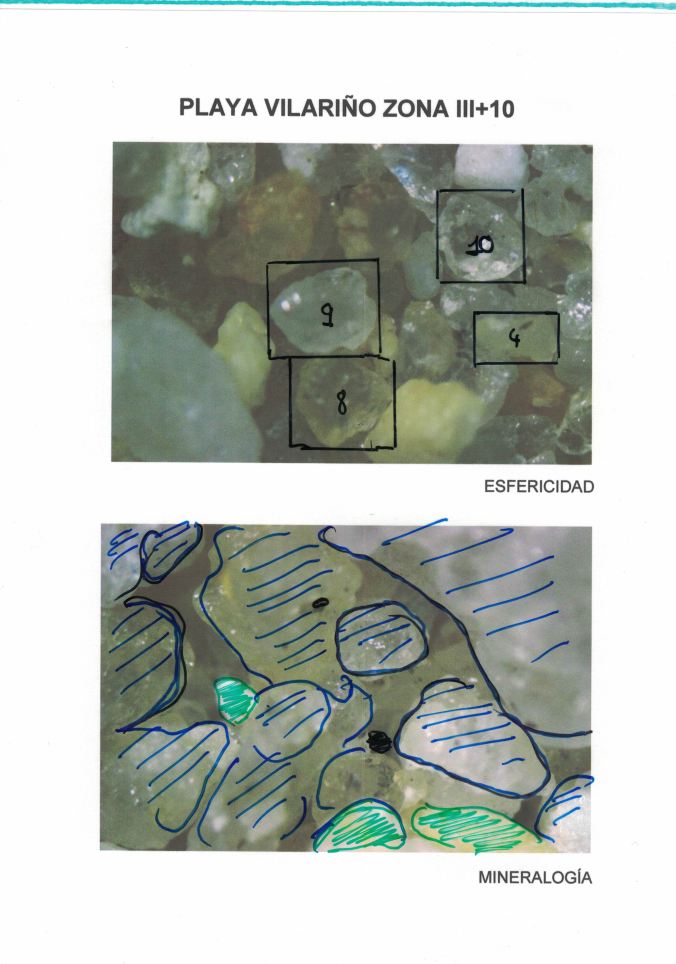

Al tratarse de muestras tomadas en la misma playa, es fácil entender la poca variación de dichos parámetros entre zonas, ya que, a fin de cuentas, se trata de los mismos sedimentos depositados con unos pocos metros de diferencia. Lo que sí podemos afirmar es que nos encontramos ante una playa no muy joven debido a la alta esfericidad y la sub-redondez que es predominante como podemos observar en la siguiente tabla:

Al tratarse de muestras tomadas en la misma playa, es fácil entender la poca variación de dichos parámetros entre zonas, ya que, a fin de cuentas, se trata de los mismos sedimentos depositados con unos pocos metros de diferencia. Lo que sí podemos afirmar es que nos encontramos ante una playa no muy joven debido a la alta esfericidad y la sub-redondez que es predominante como podemos observar en la siguiente tabla: